Au nombre des maladies qui influencent le fonctionnement du système nerveux figure la sclérose en plaques. Elle est caractérisée par des lésions nerveuses qui paralysent le mécanisme de circulation des messages entre l’encéphale et le reste du corps. Au regard du rôle, sans doute déterminant du cerveau dans le fonctionnement de l’organisme humain, il apparait logique pour nous d’appréhender de cette maladie. C’est en droite ligne de cet objectif que nous vous proposons cet article qui vous emporte dans l’univers des symptômes, causes, traitement ainsi que l’espérance de vie relative à cette affection nerveuse.

Que faut-il savoir sur la sclérose en plaques ?

Généralement connue sous l’appellation SEP, la Sclérose en plaques peut être comprise comme une affection inflammatoire chronique propre au système nerveux central (SNC).

C’est une maladie nerveuse qui vient en tête des causes fondamentales des invalidités non traumatiques chez les jeunes adultes.

Elle est aussi désignée par les « maladies auto-immunes » sous l’appellation médicale. Autrement dit, c’est une affection qui implique le mécanisme immunitaire du patient. Il faut comprendre que quand la sclérose en plaques se déclenche, le système spontané de défense de l’organisme contre les agressions microbiennes attaque les cellules garantes de la sécrétion de gaine myéline. Le rôle capital de ce tissu membranaire qui consiste à protéger les axones est donc compromis. Et lorsque la capacité de la myéline de protéger les tissus nerveux se trouve supprimée, le système de diffusion des flux nerveux tombe en panne avec pour conséquence immédiate l’apparition des lésions graduelles et quelques fois définitives.

La sclérose en plaques se manifeste donc par des lésions neurologiques qui détruisent progressivement les activités motrices et émotives, la vision et le maintien en équilibre du corps.

De nos jours, beaucoup de traitements sont disponibles pour freiner la progression de cette pathologie. Cependant, ils sont loin de la guérir. Cela n’émousse pas l’ardeur des chercheurs scientifiques qui sont déterminés à poursuivre les recherches afin d’élucider les mystères qui entourent encore cette maladie.

Aujourd’hui, cette maladie fait rage à travers le monde avec un nombre inquiétant de patients avoisinant les 2,3 millions. Elle est encore plus présente dans la population française qui a déjà enregistré 85 000 cas de personnes atteintes. Cette maladie récurrente qui affecte 2 fois plus les femmes que les hommes, ce qui laisse croire qu’elle a un fort taux de prépondérance féminine. Mais elle a aussi une forte prédominance juvénile dans la mesure où elle attaque plus les personnes dont l’âge se situe dans la moyenne de 20 à 40 ans.

La sclérose en plaques et ses manifestations cliniques

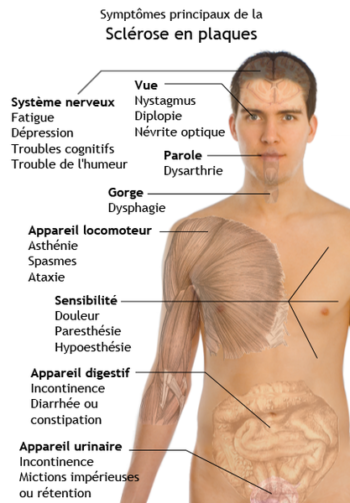

D’une personne à une autre, on note le plus souvent une inégalité entre les mesures de défense de l’organisme contre les attaques bactériennes. C’est donc à juste titre que les symptômes de la sclérose en plaques changent selon la zone du système neurologique central affectée. Sur cette base, nous pouvons évoquer les différents indices qui peuvent vous orienter sur la piste de la sclérose en plaques. Il s’agit :

- des troubles sensoriels ou sensitifs: ils s’expliquent par les grouillements, les décharges électriques, l’incommodité du sens du toucher à travers les picotements et brûlures, la détérioration du goût, les douleurs éphémères ;

- des problèmes de vision: on constate des floues passagères de vue qui peut évoluer jusqu’à la perte complète de vision ou des visions doubles. Vous pouvez aussi souffrir des douleurs oculaires ou des mobilités visuelles incontrôlées ;

- des parties douloureuses à l’instar du dos et des yeux ;

- les moments des douleurs : c’est lorsque vous secouez la tête ou bougez les yeux que vous ressentez plus de douleur au dos et au niveau des yeux ;

- des tremblements: ils sont relatifs aux membres inférieurs comme supérieurs lors de l’accomplissement d’un geste précis ;

- des problèmes musculaires: il s’agit des spasmes (crampes), des obstacles à marcher, des assoupissements et épuisements musculaires, des incapacités à effectuer une suite de mouvements, des maladresses dans les déplacements, la paralysie des muscles, les réflexes agités… ;

- le corps entier est enclin à la fatigue, intolérant à la chaleur, au déséquilibre ainsi qu’aux vertiges ;

- des dimensions urinaires: on constate une envie constante d’uriner, les évasions et les évasions urinaires ;

- des problèmes sexuels: ils se caractérisent par les dysfonctionnements sexuels notamment liés aux troubles d’érection ;

- des humeurs liées à l’anxiété ou d’autres changements soudains des humeurs ;

- des voix à travers les troubles des cordes vocales qui vous donnent des difficultés à parler.

Il existe de nombreux autres signes chroniques qui apparaissent au fur et à mesure que la sclérose en plaques évolue. Nous pouvons retenir les suivants :

- la constipation ;

- les difficultés à bouger les pieds, à avaler des aliments, à réfléchir et à comprendre ;

- la dépression ;

- la somnolence de la langue et du visage ;

- la lourdeur des jambes ;

- l’insomnie et les mobilités oculaires rapides et indépendantes ;

- la paralysie proportionnelle ou complète d’une zone précise du corps ;

- les troubles psychiques ;

- les difficultés de concentration.

Mais contrairement aux indices nerveux, les symptômes globaux se présentent plus souvent au stade embryonnaire de la maladie. C’est pourquoi le diagnostic de la sclérose en plaques apparait un peu plus complexe.

Sclérose en plaques : quelles sont les potentielles origines ?

Il est évident que les causes de la sclérose en plaques ne sont pas encore nettement identifiées comme pour plusieurs autres affections neurologiques (maladie de Parkinson, les cancers, les allergies…). Mais il est tout aussi vrai que les origines envisageables de cette maladie sont multifactorielles :

Les origines virales : selon certaines études, beaucoup de virus ont été prétendus comme véritables facteurs pouvant provoquer la sclérose en plaques. Il s’agit entre autres des virus de :

- rage ;

- de la rougeole ;

- de l’herpès ;

- de la rubéole ;

- les rétrovirus tels que HTLV-1, le virus d’Epstein-Barr ou de mononucléose infectieuse.

La Chlamydia pneumoniae fut aussi suspectée. Mais elle n’a pas été jusqu’à présent établie. Les origines génétiques : quelques gènes responsables de l’immunisation ont été indiqués comme favorables à la SEP (Sclérose En Plaques). Cependant, la SEP est loin d’être ordinairement une maladie d’origine « génétique » simplement parce qu’un seul gène ne peut pas déterminer la naissance de cette maladie.

Les origines environnementales : ce facteur prend en compte :

- le faible étalage au soleil, ce qui provoque la chute de combinaison de la vitamine D ;

- le tabagisme ;

- la pollution industrielle ;

- et la pollution chimique.

Les causes de la SEP sont alors multifactorielles. Elles sont la résultante de l’interférence entre les gènes et l’environnement.

Quel est le processus d’évolution de la sclérose en plaques ?

Il est toujours important de se familiariser avec les phases évolutives des maladies pour juger de la nécessité de consulter ou non un médecin. Ainsi, nous devons porter à votre connaissance que la forme évoluée de la sclérose en plaques se distingue par des poussées. La durée qui couvre le stade évolutif de la pathologie se manifeste soit par :

- le retour des vieux symptômes ;

- l’apparition de nouveaux symptômes cliniques ;

- l’apparition à la fois des anciens et nouveaux symptômes.

En réalité, c’est le développement de cette maladie qui finit par occasionner des lésions définitives susceptibles de handicaper ou d’empoisonner la vie ordinaire du patient. Rappelons que cette maladie peut atteindre mystérieusement 1 jeune adulte sur 1000 dans la tranche d’âge de 30 à 40 ans, mais elle touche en revanche plus de femmes que d’hommes. Mais le niveau actuel des recherches médicales indique bien la combinaison des paramètres génétiques et quelques causes environnementales comme les potentiels éléments vecteurs de la pathologie.

La sclérose en plaques nécessite-t-elle un diagnostic ?

L’apparition de la sclérose en plaques peut être associée à de nombreux signes aussi variés les uns que les autres. Si ce n’est pas une défaillance de vision ou des douleurs, ce serait les signes d’épuisement ou encore des troubles de synchronisation et de concordance. Cependant, la forme sévère et la durée de la sclérose en plaques diffèrent d’un individu à un autre. C’est ainsi qu’il peut vous arriver de ne remarquer aucun symptôme chez certaines personnes durant le plus clair de leur temps de vie alors qu’il existe dans le même temps d’autres personnes qui en souffrent gravement avec des symptômes qui ne disparaissent pratiquement pas.

Quelles sont les mesures de traitement de la sclérose en plaques ?

Il est vrai qu’aucun remède curatif n’a pas encore été mis au point aujourd’hui par les chercheurs pour éliminer définitivement cette pathologie. Néanmoins, l’avancée de la médecine a permis d’inventer des thérapies tellement efficaces pour diminuer les symptômes et stopper le développement de la maladie.

Il existe à l’étape actuelle deux différentes catégories de traitement qui se présente comme suit :

La thérapie des poussées : cette mesure prend précisément en charge les symptômes à partir du moment où ils deviennent inconfortables. Dans ce cas, le médecin vous prescrira la perfusion des corticoïdes à haute dose pour abréger l’effet des inflammations.

La thérapie de fond : Celle-ci a pour fonction de dissocier les poussées afin de freiner la propagation de la maladie. La formule de traitement de fond consistant à contrôler le mécanisme immunitaire se subdivise en trois catégories à savoir :

- les immunomodulateurs ;

- les immunosuppresseurs ;

- et les inhibiteurs ayant pour rôle de sélectionner les molécules d’adhérence.

Par ailleurs, nous devons souligner au passage qu’il existe de nouvelles méthodes de traitement qu’il convient de prendre en considération. En effet, la recherche de solutions à la sclérose en plaques a suscité de nombreuses curiosités scientifiques qui laissent espérer un lendemain prometteur. Il s’agira pour ces scientifiques de moduler le système de protection de l’organisme des patients affectés et par conséquent, obliger le mécanisme immunitaire à accepter les fibres cellulaires responsables de la sécrétion de la myéline.

Sur une note d’espérance positive, beaucoup d’autres pistes de traitement sont en cours d’exploration. Elles sont principalement fondées sur les possibilités de démyélinisation et de la protection neurologique. Elles s’inscrivent toujours dans le cadre de la réduction de l’évolution de la sclérose en plaques.

Les différentes formes évolutives de la sclérose en plaques

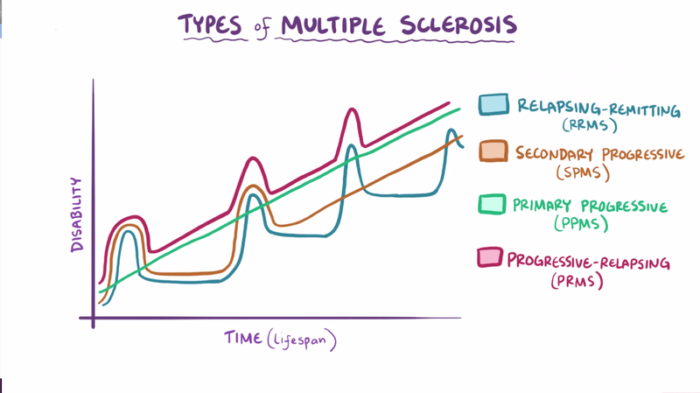

L’évolution de la sclérose dans le temps présente fondamentalement trois formes :

Le stade intermittent, discontinu ou spasmodique : cette première forme est remarquée dans 85 à 90 % des cas de cette maladie. C’est la phase « cyclique rémittente ». Elle se distingue par des pressions entrecoupées des rémittences. Attendez par poussée ou pression, le moment d’apparition de nouveaux symptômes nerveux ou la période de réapparition des vieux signes pendant une durée minimum de 24 heures.

Il est à noter que ce laps de temps doit être séparé de la poussée antérieure d’un mois minimum. En règle générale, une poussée ne dure que quelques jours ou 1 mois au plus avant de commencer par disparaitre petit à petit. Mais dans certains cas, la sclérose en plaques peut durant quelques années évoluer pour embrasser la forme primaire.

Le stade primaire progressif : on reconnait cette étape de la maladie à sa courbe d’évolution lente et constante. Parallèlement à la première forme de manifestation, celle-ci n’est pas caractérisée par des poussées sauf qu’il faut savoir que les effets de la maladie peuvent s’intensifier momentanément. Ce qui explique le faible taux des cas qui sont concernés par cette forme de la maladie. Il s’agit seulement de 10 % des cas. Et ce n’est pas la seule particularité. Il faut dire que cette forme de la sclérose en plaques se produit chez les patients âgés de 40 ans.

Le stade secondaire progressif : c’est l’étape la plus élevée de la sclérose en plaques. À cette étape, la maladie peut s’intensifier continuellement. On assiste ici à des poussées sans les rémittences concrètes, mais les handicaps s’amplifient de façon progressive.

Aussi devons-nous ajouter que la majorité des patients de cette maladie est touchée par cette forme dans les 15 ans suivant la période d’identification de la pathologie. La forme secondaire progressive est également celle du syndrome clinique isolé. Il s’agit là de la névrite optique qui se traduit par la destruction du buste cérébral (myélite). Ce phénomène est aussi appelé la démyélinisation.

Dans tous les cas, l’évolution de cette pathologie est le plus souvent inattendue et la plupart des cas présentent des spécificités. Même les poussées, les formes d’évolution et encore moins la période de diagnostic ne permettent pas d’entrevoir le devenir du patient de la sclérose en plaques. Il faut savoir qu’on rencontre même les formes bénignes de la maladie, lesquelles n’occasionnent aucun handicap physique, même chez les patients souffrants de la maladie durant 10 ans voire 20 ans.

Au même moment, certaines formes de la maladie peuvent vite se développer pour devenir invalidantes. Chez d’autres personnes encore, la sclérose en plaques ne présente qu’une seule poussée pendant leur vie tout entière. Les études ont aussi prouvé que le pourcentage de mortalité relatif aux maladies cardio-vasculaires, respiratoires et infectieuses est plus élevé chez les personnes atteintes de la sclérose en plaques.

Peut-on établir un lien entre la sclérose en plaques et l’espérance de vie ?

Pour tenter de répondre à cette question, nous devons nous référer aux expériences d’un groupe de chercheurs norvégiens. Ceux-ci se sont intéressés à l’espérance de vie des personnes atteintes de la SEP en étudiant aussi les causes des cas de décès. Ainsi, ils ont pu cataloguer entre 1953 et 2012, environ 1388 patients de la SEP d’un hôpital d’Hordaland en Norvège. Les résultats étaient alarmants. Parmi les 1388 patients, 291 étaient morts en décembre 2012 (soit 21 %) et la moitié des patients à la suite du suivi (soit 56,4 %). Il faut ajouter que 14,8 % des décès étaient d’origine cardio-vasculaire et 14,1 % d’origine cancérogène. Difficile donc de ne pas dire qu’il existe vraiment un rapport entre la SEP et l’espérance de vie. Les chercheurs ont donc déduit l’espérance de vie des femmes atteintes à 72,2 % et celle des hommes atteints à 81,8 %.